두 개 다 가지면 행복하니?

국민학교 다닐 때 아이들이 어찌나 많은 지 한 반에 보통 70명이 넘었다.

10반을 넘었으니 쉬는 시간에 운동장을 내려다보면 거짓말 안 보태고 새카맣게 보였다.

몇 학년 때인가 기억이 안 나는데 내 짝은 몹시 마르고 까무잡잡한 여자 아이였다.

짝은 도시락을 한 번도 가져오지 않았고 옥수수빵을 받아 먹었다.

그런데 그 빵도 다 먹지 않고 남겨서 가방에 넣는 것을 여러번 보았다.

연필이니 공책도 없을 때가 많았고 그림 도구는 아예 준비를 해오지 않았다.

그래서 내 것을 많이 썼는데 정말 아껴서 잘 쓰려고 하는 것이 보여 반 쯤 쓴 크레용셋트와 도화지를 나누어 주기도 했다.

어느 날인가 그 애가 빵을 받아서 자리에 앉는데 그 냄새가 너무 좋아서 내 도시락과 바꾸어 먹자고 했다. 그래도 되느냐고 하면서 짝은 너무나 맛있게 도시락을 비웠고 나는 옥수수빵을 잘 먹었다.

내가 짝에게 앞으로 종종 바꾸어 먹자고 했더니 그 애는 그렇게 좋아했다.

나는 그 시절만 해도 빵순이었고 옥수수 빵은 밥보다 훨씬 맛있었다.

아버지에게 그런 이야기를 했더니 그저 미소를 지으며 밥을 많이 담아 가라고 할 뿐이었다.

다음 날도 바꾸어 먹었는데 그 얘는 반 정도 먹고 남겨서 새까만 빈 도시락에 모두 담는 것이었다.

나는 왜 그러느냐고 묻지도 않고 집에 와서 아버지에게 또 미주알고주알 다 말했다.

아버지는 고개를 끄덕이며 짝이 어디 사느냐고 물었으나 나는 몰랐다.

그런 일이 되풀이 되고 어느 날 아버지가 하굣길에 나를 기다리고 있었다.

짝과 함께 나오던 길이었는데 아버지는 그 애 집에 가자고 했다.

짝은 무서워 하면서 무조건 잘못했다고 말하며 울음을 터트렸다. 쌀밥과 빵을 바꾸어 먹은 일을 들켜 혼을 내는 것으로 생각하고 울음이 터졌다고 후일 그 애가 내게 말했다.

아버지는 무릎을 구부리고 앉으며 그 아이를 안아 주었고 우리는 함께 짝의 집까지 걸어 갔다.

가난한 사람들이 모여 산다는 고갈산 밑의 동네는 온통 루핑지붕 집이었고 생전 처음 가 보는 이상한 세계였다.

나는 못 들어가고 아버지만 들어 갔는데 한참 있다 나온 아버지의 손을 잡고 동네를 벗어날 때 까지 우리는 아무 말도 하지 않았다.

먼저 입을 연 아버지는 짝에게 잘해주라고 했다.

“니 나이 때의 아이레

한 창 먹을 때인 데 도시락을 반 남겨서 집에 가져 간다는 것은 보통 일이 아이디. 아바지레 그 이유가 궁금 했더랬어.

밥을 가져가서리 저녁으로 먹는다면 그렇게 굶기는 부모는 못 쓰는 사람들인 게야.

그런데 네 짝은 그 밥을 가져가서리 물을 넣고 끓여 아픈 아바지께 죽을 끓여 드린 게야.

아바지레 많이 아파서리 오마니가 장사해서 겨우 먹고 사는데 아바지 끓여 줄 쌀 한 줌이 없는 거이야.

쌔까만 보리밥만 해먹으니 아픈 사람이 먹지를 못 하는데 쌀밥 죽을 먹고 많이 원기를 채렷다고 하는구나. 심청이 못지 않은 아이야.”

아버지가 짝의 집에 무엇을 해주었는지 나는 다 모른다.

짝의 어머니가 시장의 난전 한 곳에서 고정적인 장사를 하게 되었고 쌀가마니가 왔다고 그 애가 내게 울면서 말해서 알았다.

아버지는 그 애가 심청이 같은 효녀이기에 작은 도움을 주었다고만 했고 나도 그렇게만 알고 아무에게도 말하지 않았다.

엄마가 알면 시끄러워지고 싸움이 나기 때문에 그런 일은 말하지 않는 것이 옳았다.

언제나 말하지만 우리집은 부자가 아니었고 때로 아버지의 자선은 지나칠 때가 있다는 것을 나도 알았다.

장사해서 남 다 퍼준다고 엄마가 대들면 아버지는 허허 웃으며 항상 하는 말이 있었다.

“두 개 다 가지면 행복하니? 곳간에 많이 쌓아 두면 더 행복하네? 쪼끔만 나누어 주면 신간이 편한데 그거이 더 좋지 않네?”

쪼끔만 나누어주면 신간이 편하다… 신간이 편하다는 그 말의 뜻을 나는 요즘 알아가는 듯 하다.

두 개 가지고 있어서 행복이 두 배가 되는 것이 아님을 알게 되어 그 행복감이 주는 느낌이 얼마나 좋은지 모른다.

두 개를 나누어 나는 한 개만 있게 되었는데 그 충만한 느낌은 두 배, 세 배가 되니 아버지가 왜 그랬는지를 이제야 알게 된다.

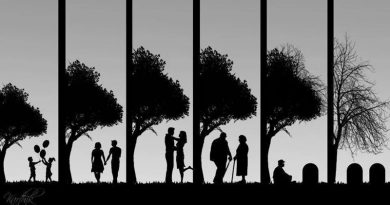

이북에 있는 조부모님이 집에 찾아오는 사람 그 누구도 빈 손으로 보내지 않았는데 한 번도 재산이 준 적이 없노라고 아버지는 늘 내게 말했다.

나누어서 줄어드는 것이 아니라고 가르쳐준 이 유산이 내게는 무엇보다 귀한 유산이다.

그나마 조금이라도 그저 습관이 되어 나눈 시간이 조금도 아깝지 않다.

두 개 다 가져서 행복하니?

껄껄 웃는 아버지의 목소리가 이렇게도 선명하다.

권영심 변호사의 글