‘가장 받고 싶은 상’

지난해

암으로 세상을 떠난

엄마를 그리워 하며 당시 초등학교 6학년 학생이 쓴 한 편의 시가

뒤늦게 알려져 잔잔한

울림을 주고 있다.

주인공은 올해 전북

부안여중 신입생인 이슬 (13) 양.

이양은 지난 해 2학기

연필로 쓴 시 로

전북도교육청이 주최한 2016년 글쓰기

너도나도 공모 전에서

동시부문 최우수상을 받았다.

전북교육청이 가정의 달을 맞아

지난 4일 도교육청

블로그에

이 시를 소개하면서

알려졌다.

당시 심사위원을 맡았던 임미성

익산성당초등교 교감은

“동시를 처음 읽었을 때 정말

아무 말도 할 수 없었다.

심사위원 세 명이 작품을 고를 때 만장일치로

가장 좋은 작품 으로

뽑았다.

무엇보다도 일기처럼

써내려간

아이의 글씨와,

지웠다 썼다가 한

종이 원본이 정말 마음에 깊이 남았다”고 말했다.

[가장 받고 싶은 상]

아무것도 하지 않아도

짜증 섞인 투정에도

어김없이 차려지는

당연하게 생각되는

그런 상

하루에 세 번이나

받을 수 있는 상

아침상 점심상 저녁상

받아도 감사하다는

말 한마디 안 해도

되는 그런 상

그때는 왜 몰랐을까?

그때는 왜 못 보았을까?

그 상을 내시던

주름진 엄마의 손을

그때는 왜 잡아주지 못했을까?

감사하다는 말 한마디

꺼내지 못했을까?

그동안 숨겨놨던 말

이제는 받지 못할 상

앞에 앉아 홀로

되뇌어 봅니다.

“엄마, 사랑해요”

“엄마, 고마웠어요”

“엄마, 편히 쉬세요”

세상에서 가장 받고

싶은

엄마상

이제 받을 수 없어요

이제 제가 엄마에게

상을 차려 드릴게요

엄마가 좋아했던

반찬들로만

한가득 담을게요

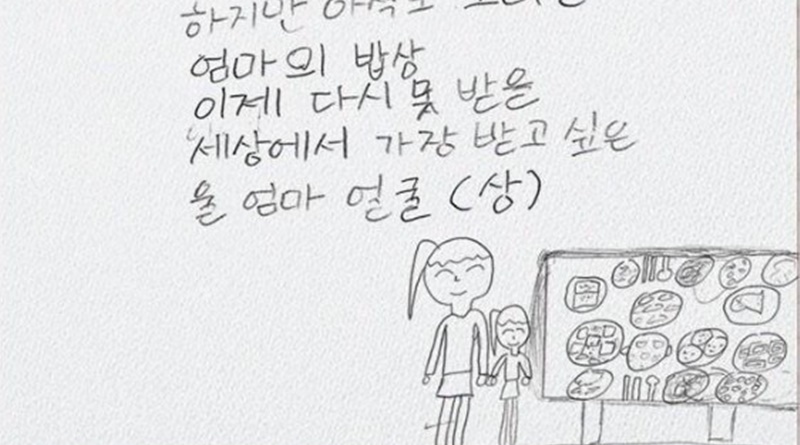

하지만 아직도 그리운

엄마의 밥상

이제 다시 못 받을

세상에서 가장 받고

싶은

울 엄마 얼굴 (상)”

이슬 양의 시, <가장받고 싶은 상 >